VBが拓く 新市場

コーポラティブ住宅 建設全般の指南役が登場

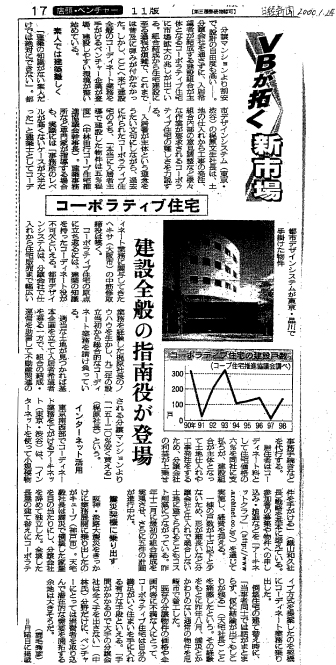

分譲マンションより割安で、設計の自由度も高い――。分譲会社を通さずに、入居希望者が結成する建設組合が主体となるコーポラティブ住宅に市場拡大の兆しが出ている。組合結成から住宅建設に至る過程が煩雑で、これまでは普及に弾みが付かなかった。しかし、ここへきて建設全般のコーディネート業務を手がけるベンチャー企業が登場、建設しやすい環境が整い始めている。

素人では建築難しく

「建築の知識がない素人だけでは絶対にできない」。都市デザインシステム(東京・渋谷)の梶原文生社長は、土地の仕入れから工事の発注、組合内部の意見調整など様々な作業が要求されるコーポラティブ住宅の難しさを力説する。

入居者が主体という理念をうたい文句にしながら、過去に作られたコーポラティブ住宅のうち、「本当に入居者主導で建設した物件は五%程度」(中林由行コープ住宅推進協議会幹事長)。建築事務所など専門家が指導する場合も、実際には「事務所のレベルが高くないケースが大半だった」と建築士としてコーディネート業務に関与してきたヘキサ(大阪市)の中筋修取締役は嘆く。

コーポラティブ住宅の原点に立ちかえるには、建築の知識を持ったコーディネート役が不可欠といえる。都市デザインシステムは、分譲会社で仕入れから住宅販売まで幅広い業務を経験した梶原社長のノウハウを生かし、九二年の設立当初から総合的なコーディネート業務を請け負っている。

適当な土地が見つかれば基本計画を立てて入居者希望者を募る一方で、組合の結成・運営を助言して不動産関連の事務手続きなどを代行する。居住者はコーディネート料として住宅価格の六%を同社に支払うが、建設組合が主体となって土地仕入れや工事発注をするため、分譲会社の利益が上乗せされる分譲マンションより「十五―二十%安く買える」(梶原社長)という。

インターネット活用

東京南西部でコーディネート業務をてがけるアーキネット(東京・渋谷)は、「インターネットを使って小規模物件を手がける」(織山和久社長)戦略を基本に据えている。参加者の募集や物件への申込み・抽選などを「アーキネットクラブ」を通じて実施し、経費を抑える。

一棟の戸数が十戸以下と少ないため、形が細長いなど分譲会社と仕入れで競合しない土地に建てられることもコスト削減につながっている。昨年十二月に最初の組合結成を実現させ、さらに五件の計画が進行中だ。

震災契機に乗り出す

阪神・淡路大震災をきっかけに業務展開に乗り出したのがキューブ(神戸市)。天宅毅社長は震災で倒壊した家屋を目の当たりにし、分譲会社を辞めて独立した。全壊した長屋の建て替えにコーポラティブ方式を提案したのを契機にコーディネート業務に乗り出した。

倒壊住宅の建て替え時に、「当事者同士では話がまとまらず、仮に結論が出てもしこりが残る」(天宅社長)ことを痛感したという。その経験をもとに昨年八月、震災とかかわりのない通常の物件を尼崎市で着工した。

既存の分譲物件の価格や企画内容に不満な人にとって、コーポラティブ住宅は自分の満足がいく住まいを手に入れる有力な手段と言える。「手間がかかるので大手の分譲会社はまったく手を出さない」(中林氏)分野だけに、ベンチャーにとっては消費者を取り込んで潜在的な需要を開拓する余地は大きそうだ。(鹿毛秀彦)